Text: Nadine Trautzsch

Bild unten: Nadine Trautzsch/Dall-E, 2024

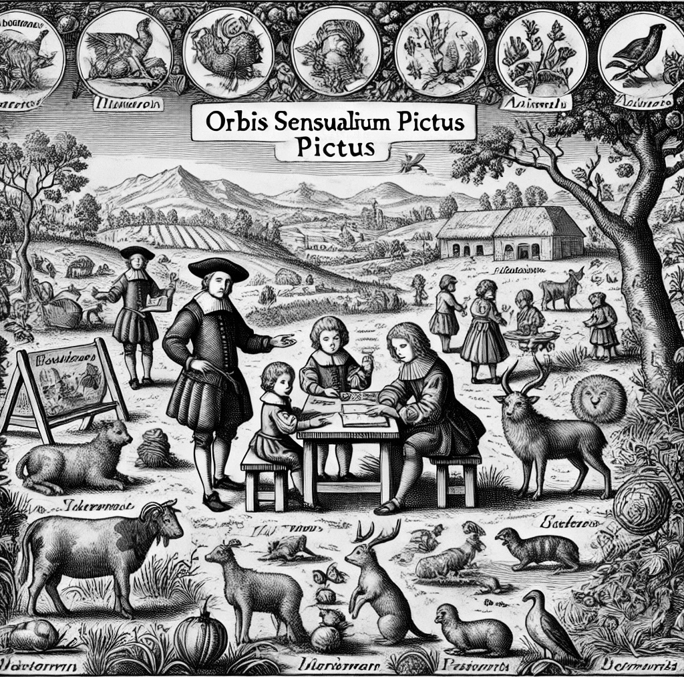

Die ersten aktiven (Lern-)„Formate“ gehen weit zurück in die Geschichte der Lehrmethodik des ausgehenden 17. Jahrhunderts. Orbis Sensualium Pictus (oft einfach als Orbis Pictus bezeichnet), geschrieben von Johann Amos Comenius und erstmals 1658 veröffentlicht, gilt als eines der ersten illustrierten Lehrmedien für Kinder und als Meilenstein der Pädagogik. Es zeigt die sichtbare Welt in Bildern und veranschaulicht Comenius’ pädagogisches Prinzip der sinnlichen Wahrnehmung und bildlichen Darstellung als Schlüsselelemente im Lernprozess.

Orbis Pictus betont das Lernen durch sinnliche Wahrnehmung, insbesondere durch visuelle Unterstützung. Ähnlich wie Kant die sinnliche Erfahrung als Ausgangspunkt aller Erkenntnis beschreibt: Der Mensch nimmt die Welt zunächst durch die Sinne wahr, wodurch Anschauungsmaterial entsteht. Dieses Material ist jedoch ungeordnet und erhält erst durch den Verstand Struktur und Bedeutung. Der Verstand arbeitet mit a priori-Kategorien wie Raum, Zeit und Kausalität, um die Sinneseindrücke systematisch zu ordnen. Erkenntnis entsteht durch das Zusammenspiel von Sinnlichkeit (Wahrnehmung) und Verstand (Reflexion), wobei die Vernunft das Denken erweitert und Zusammenhänge über das sinnlich Gegebene hinaus erschließt. So schafft der menschliche Geist Kohärenz und entwickelt Prinzipien, die ihm ermöglichen, über Erfahrungen hinaus zu abstrahieren und zukünftige Ereignisse zu prognostizieren (Kant nach Feige, 2022, S. 120ff.), hier setzt dieses frühe spielerische Erkundung und Lernen an.

Bild: Trautzsch, 2024 Ein Bild zum Thema Interactive. Dall-E, 2024

Durch die Kombination von Text und Illustrationen erschließt sich Wissen den Lernenden intuitiv und nachhaltig – ein Ansatz, der als Vorläufer des multimodalen Lernens gilt. Die systematische Gliederung des Werks in über 150 themenspezifische Kapitel bietet einen umfassenden Zugang zur Welt, von Natur und Tierwelt bis zu menschlichen Tätigkeiten und moralischen Werten. Jedes Kapitel enthält eine Illustration und kurze, zweisprachige Beschreibungen, was das Werk zugleich zum ersten zweisprachigen Lehrbuch macht. Comenius' Werk wurde zu einem Modell für nachfolgende pädagogische Werke und legte den Grundstein für die Einbindung von visuellen Lernmaterialien in die Erziehung. Sein didaktisches Konzept geht über reine Wissensvermittlung hinaus: Es fördert auch die moralische Bildung, ermutigte Kinder, die Welt in einem ganzheitlichen Kontext zu verstehen und mittels Lautmalerei selbständig lesen zu lernen. Zusätzlich dient die Zweisprachigkeit des Buches der spielerischen Einführung in die Muttersprache und Fremdsprachen gleichermaßen und macht es zu einem Vorbild für die Sprachbildung.

Huber schreibt in seiner medienarchäologischen Dissertation 'Die Emergenz der Anschaulichkeit in Comenius' Orbis pictus (1658)': "Auf den zweiten Blick erkennt man, dass das Buch die Art und Weise, wie wir lesen, neu definiert. Es macht das Buch selbst zu einer Art 'grafischer Benutzeroberfläche' für Wissen. Wissen ist hier kein Text mehr, der nur gelesen und auswendig gelernt wird. Stattdessen ist es wie eine virtuelle Lernwelt aufgebaut, die man durch spielerisches Blättern erforschen kann. Der Orbis Sensualisum Pictus wurde speziell für eine neue Zielgruppe entworfen: Kinder, die noch nicht lesen oder komplex denken können. So setzt er einen neuen Maßstab für die anschauliche und klare Darstellung von Wissen – ein Prinzip, das bis heute in der Bildung und darüber hinauswirkt. Huber beschreibt auch die „Anwendung“ des Buches als veranschaulichtes 'Bildwerk' der Repräsentationen der die Schüler umgebenden Welt: „Konkret wurde ein rezenter Wissensbestand zur virtuellen Lernumgebung gebunden. Die darin angelegten Routen werden blätternd nachvollzogen. Der Sehsinn vermittelt also zwischen den einzelnen Dingen, deren Bild und Begriff dem Papier aufgeprägt ist. Jedes Umschlagen einer Seite rekurriert das abstrakte Wissen in konkreten Operationen: Blättern, Lesen, Schauen“ (Huber, 2022, S.296).

Dieses Werk bedient sich also spielerischer Erfahrung, der Rezipient erschließt sich die Welt durch selbständiges Blättern und Verknüpfung der Bedeutung über die Verbildlichung selbst. Eine frühe Form der „interaktiven“ Erfahrung, noch linear und auf „Routen“ erforschbar. Die direkte Verbindung zwischen Orbis Pictus und moderner Interactive Fiction (IF) ist auf den ersten Blick nicht offensichtlich, doch lassen sich durchaus Parallelen im pädagogischen und erzählerischen Anspruch finden. Einerseits stellte Comenius mit Orbis Pictus ein innovatives Lehrwerk vor, das durch die Kombination von Text und Bild einen immersiveren Zugang zum Stoff ermöglichen sollte: Kinder sollten nicht nur passiv lesen, sondern durch die Illustrationen aktiv in die Welt eintauchen und so ihr Wissen selbst entdecken. Interactive Fiction verfolgt ein ähnliches Ziel, indem sie Lesende beziehungsweise Spielende in eine interaktive Erzählwelt versetzt, wo Rezipient:innen Entscheidungen treffen können und durch eigenes Handeln den Fortgang der Geschichte mitgestalten.

Zwar waren die Gestaltungsmittel im 17. Jahrhundert stark begrenzt, doch kann man Orbis Pictus aus heutiger Perspektive als einen Schritt in Richtung einer stärkeren Einbeziehung des Publikums sehen, die sich in der IF konsequenterweise noch weiterentwickelt hat. So teilen beide Werke – das frühneuzeitliche Bilder-Lehrbuch und die digitale Erzählform – den Ansatz, Lernen und Erleben zu vereinen und damit eine aktive Auseinandersetzung mit dem Inhalt zu fördern.![]()

Literaturverzeichnis

Bild: Trautzsch, 2024 Ein Bild zu „Orbis Sensualium Pictus“. Dall-E, 2024.

Nadine Trautzsch

Prof. Nadine Trautzsch ist Dipl.-Designerin, Illustratorin und Game Designerin. Zusammengefasst: System und Experience Designerin für digitale und analoge Medien. Sie ist Professorin an der IU Internationalen Hochschule und lehrt im Fachgebiet Design & Architektur im Studiengang Game Design und Game Art.

Website